Un equipo de científicos hizo un hallazgo sin precedentes: encontró evidencia de rastros fósiles de plantas de páramo en la Amazonía. Su investigación muestra que hay una conexión vital entre esta región y los Andes, pero que ahora los humanos estamos destruyendo.

|

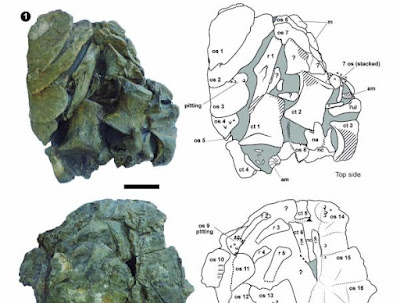

| Reconstrucción del ambiente, flora y fauna en el sistema Pebas. Cortesía Carina Hoorn |

“Era un pantanal

que no tiene comparación con el mundo actual”, asegura Carina Hoorn, geóloga,

paleoecóloga y una de las pupilas del reconocido botánico Thomas van der

Hammen. Llegó desde Holanda a Colombia en 1985 y, desde entonces, de la mano de

científicos colombianos, no ha parado de reconstruir la historia natural de la

Amazonia mediante el estudio de los sedimentos, las rocas y el polen fósil.

Palinología se llama esta disciplina en la que, utilizando fósiles de polen de

hace millones de años, recogidos de los sedimentos, logran reconstruir cómo

cambian los ambientes, la vegetación y los ecosistemas.

Junto a un

equipo multidisciplinario, publicaron en la última edición de la revista Global

and Planetary Change un artículo en el que buscaban describir el sistema Pebas.

La investigación les dio la posibilidad de imaginar cómo era ese ambiente, qué

había ahí, cuál era su vegetación y su fauna y cómo cambiaba con el paso del

tiempo. Lo primero que encontraron fue que los grandes ciclos astronómicos,

influenciados por los cambios en la órbita terrestre o por el cambio de

inclinación de la Tierra, también han incidido y controlado este sistema de

humedales en la mitad de la Amazonia, en pleno trópico.

“Aunque uno

podría pensar que el trópico es muy estable, lo cierto es que está altamente

influenciado por los cambios en el clima. Y esas variaciones en el clima están

relacionadas con grandes fuerzas astronómicas, que son las que también marcan

las grandes eras glaciales e interglaciales”, asegura Giovanni Bogotá, biólogo,

docente de la Universidad Distrital y coautor del artículo.

|

| Afloramiento en el punto Los Chorros, en la Amazonia colombiana. / Carina Hoorn |

El nivel del mar

y el clima influían en las épocas de inundación del pantano, en la entrada de

agua salobre hasta la Amazonia y, por ende, en la vegetación que predominaba en

el sistema Pebas. Pero con esta investigación se encontraron muchas más sorpresas.

“Cada centímetro de sedimento aporta una ventana de tiempo, como si fuera una

fotografía de lo que pasaba en esos años. Así podemos reconstruir la historia”,

asegura Bogotá, también estudiante de Van der Hammen. Estudiando los sedimentos

de un lugar conocido como Los Chorros (un acantilado de 35 metros cerca a

Puerto Nariño), en la Amazonia colombiana, abrieron una ventana al pasado.

Reconstruyeron la flora y fauna del pantano, pero también de las montañas de

los Andes.

Rastros de páramos y manglares

Cada planta

tiene un grano de polen distinto. Los granos de polen, además, son muy

resistentes al tiempo y a la exposición a diferentes condiciones ambientales,

por lo que encontrarlos como fósiles en los sedimentos no es tan extraño. En

los sedimentos de los suelos de la Amazonia se pudo comprobar que al menos hace

quince millones de años ya existían en nuestras montañas algo muy parecido a un

páramo, un “protopáramo”, señalan los investigadores.

“Durante años,

la pregunta de cuándo se levantó y alcanzó su altura la cordillera de los Andes

le ha dado vueltas en la cabeza a los geólogos, biólogos e investigadores”,

asegura Catalina González, directora del Grupo de Investigación Palinología y

Paleoecología Tropical de la U. de los Andes y coautora del artículo. “Hasta

ahora, los primeros indicios que teníamos de la existencia de los páramos eran

mucho más jóvenes: de hace cinco millones de años o, según la mayoría de

evidencia, de hace dos millones de años”, explica.

Por eso, encontrar

evidencia de que hace quince millones de años ya existían unas plantas que

podían habitar los protopáramos es un hallazgo sin precedentes. “Nos muestra

que las cordilleras ya estaban levantadas, que tenían una altura de al menos

3.000 metros sobre el nivel del mar, y que había unas condiciones climáticas

para que esas plantas se establecieran”, afirma.

Los rastros

fósiles de plantas de páramo en la Amazonia demostraban otra cosa: que existían

unos ríos y unos cuerpos de agua lo suficientemente conectados, que permitían

que las trazas de polen llegaran desde lo alto de la montaña hasta las llanuras

de la Amazonia.

|

La investigadora

Carina Hoorn durante su trabajo de campo en la Amazonia peruana. Cortesía Carina Horn. |

La investigación

también permitió confirmar que, en la mitad de la Amazonia, en la zona baja del

río Apaporis, vivieron manglares y moluscos, propios de ecosistemas salobres,

durante decenas de miles de años. En otras palabras, “las incursiones de aguas

marinas alcanzaron a llegar hasta donde se encuentra Caquetá en la actualidad”,

asegura Bogotá. Pero ¿por qué estudiar un sistema que existió hace millones de

años y que ya no existe?

Hoorn, autora

principal del artículo, lo explica así: “Este sistema tuvo un papel fundamental

para la evolución de organismos. Funcionó como una especie de cuna de

especiación en donde se fomentó la diversidad de organismos acuáticos mientras

estaba en su fase máxima de extensión, y permitió conectar fauna y flora

terrestres, para las que había sido antes barrera, cuando llegaban las

sequías”.

González

coincide. “La genética de las especies amazónicas, de flora y fauna, tiene

impreso su paso por este sistema”, dice. “Que confluya la biota de las tierras

altas con los ecosistemas de tierras bajas en la selva y los ecosistemas

costeros es un caldo de cultivo para lo que hoy conocemos: la gran riqueza que

está presente en la cuenca amazónica”, agrega Bogotá. “La Amazonia que

conocemos hoy es el resultado de millones de años de historia”, aseguran.

Los depósitos

del humedal amazónico del Mioceno también proporcionaron un sustrato diverso y

a menudo rico en nutrientes en la Amazonia. Los bosques que se encuentran allí

son más diversos, fértiles y productivos que los que están en otro tipo de

suelo.

Entre las

últimas semanas de enero y las primeras de febrero, académicos, investigadores

y organizaciones ambientales alertaron que los fuegos que consumían nuestra

selva amenazaban con romper la conectividad entre dos puntos de biodiversidad

vitales: los Andes y la Amazonia. “Las actividades humanas están interrumpiendo

ese paso que por millones de años ha estado conectado. Por lo menos desde hace

quince millones de años ha habido una conexión activa de ríos, material

genético y poblaciones. Y ahora nosotros nos estamos dando el lujo de

interrumpir ese puente fundamental”, insiste González.

En palabras de

Giovanni Bogotá, fragmentar esas matrices de esos ecosistemas hace que se

pierdan las interrelaciones naturales que se han dado a lo largo del tiempo

entre esos diferentes ambientes. “Al perderse, es posible que el funcionamiento

de esos sistemas también se venga a pique y no podamos llegar a saber en qué

magnitud esas pérdidas puedan llevarnos también a nosotros”.

Referencias:

Daniela Quintero Díaz. ¿Rastros de

páramos en la Amazonia de hace 15 millones de años?. Fuente: El Espectador 05.03.2022. (https://www.elespectador.com/ambiente/blog-el-rio/rastros-de-paramos-en-la-amazonia-de-hace-15-millones-de-anos/?fbclid=IwAR39zA8s_qegsnxr4LiO6nmLK_UNwF4CAvwFPX_Mubf0IUhHI7HlGFi6lyI) [Última

consulta 15.06.2022].

Para más información por favor consulte: Hoorn, C.,

Kukla, T., Bogotá-Angel, G., van Soelen, E., González-Arango, C., Wesselingh,

F. P., Vonhof, H., Val, P., Morcote-Rios, G., Roddaz, M., Dantas, E. L.,

Santos, R. V., Sinninghe Damsté, J. S., Kim, J.-H., & Morley, R. J. (2022).

Cyclic sediment deposition by

orbital forcing in the Miocene wetland of western Amazonia? New insights from a

multidisciplinary approach. Global and Planetary Change, 210, 103717. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103717

Todas

las imágenes y fotografías aquí publicadas son propiedad de sus respectivos

autores.